笑笑NET×A

【第一章】 発足

2014年5月9日、笑笑NET×Aが始動した。

初会合のあとの打ち上げで行った某居酒屋の名前を冠するこのプロジェクト。

だが、そんな『ノリで動き出した』かのような名称に続く、NET(Nursing care & Equipment & Technology)には、これから取り組む大きな課題が表現されていた。

そう、福祉・介護機器の導入である。

今更言うまでもなく、最近の福祉・介護業界では、よく耳にするキーワードであり、その必要性や将来性はすでに各所で語られている。しかし、移乗用リフト一つとってみても、「機器は導入したが、一部の職員しか使用していない」下手をすれば「使われない。ホコリをかぶっている。」といったことも珍しくない。少なくとも、三篠会ではそのような現実があることも認めねばならない。無論、他の法人や事業所では、上手な活用ができているところもある。

では、その差は何であろうか?

そこには、単純に機器の導入だけでなく、組織文化や人間の行動習慣といった、より本質的な問題が横たわっているのではないか。こうした問題にもメスを入れながら、福祉・介護機器の導入を検討→実施→定着までもっていこうとする取り組みが、この笑笑NET×Aというプロジェクトである。

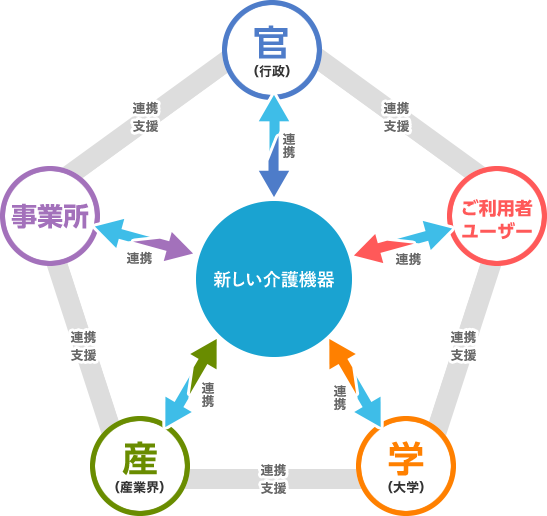

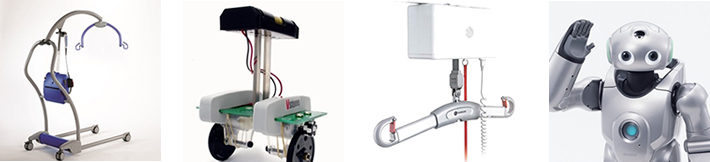

付け加えるならば、福祉・介護機器の代表例としてよく言われる移乗リフトやボード、シートなどだけでなく、その他の様々な新技術や、この世にはまだ存在しない新しい機器アイデアまで考え、必要に応じて企業や研究機関とも連携しながら開発を進めようとする、非常に野心的なプロジェクトでもある。

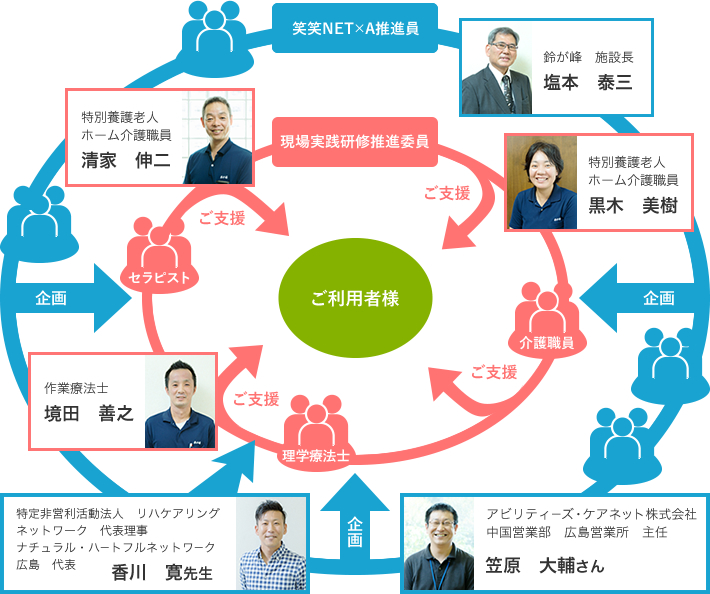

この笑笑NET×Aは、法人の様々な事業分野や地域からメンバーが選ばれて運営する法人組織横断のプロジェクトであると同時に、ここにさらに、外部のアドバイザーとして、アビリティーズケアネットの笠原氏にも参画をいただくという、法人内外を巻き込んだ企画としてスタートした。

プロジェクト名の最後に「×A」とあるのは、まさに、アビリティ-ズとのコラボレーション(with AbiliTies)を表現したものでもある。

しかし,福祉・介護機器の活用と一言で言っても、その範囲はあまりに広く、どこから手をつけるべきか?この議論だけでも喧々諤々となった。が、まず最初に取り組むこととなったのが、「ノーリフティングケア」であった。

簡単に言えば、必要に応じて移乗用リフトなどの福祉・介護機器を積極的に活用し、「持ち上げない」「抱えあげない」介護技術を目指すものである。

ここでは、笑笑NET×Aと、ノーリフティングケアを法人に先駆けて導入した施設の奮闘、そこで議論されたポイントや取り組まれた活動内容についてお届けしたい。

関係者インタビュー

笑笑NET×A

【第二章】 目的

実はこのケアスタイル自体、さほど新しいものではない。特に、この仕事でよく見られる職員の腰痛を予防する観点でも、20年以上前よりリフトの設置は進められているし、当法人の施設もそれに相当する設備や備品は存在していた。

多くの介護機器がこれまでも導入されてきた・・・。

しかし、情けない話、有効に活用されているとは言い難いのが実情であった。

なぜか?

現場を見れば答えは簡単に分かる。

機器を活用すれば、確かに介護者の身体的負担は減る。

しかし、移乗のたびにいちいち機器を準備していたら時間のロスが発生するのである。

現場は忙しい。人手が足りないことも少なくない。時に、心のゆとりを失っている場面だってある。

そんな時に、「持ち上げて」「抱えあげて」介助すれば10秒ですむ場面で、どうして数分の時間をかけられようか。また悪いことに、目の前の介助の一場面を「持ち上げて」「抱えあげて」も明日腰痛になるわけではない。腰痛の主な要因はあくまでも負担の蓄積だからであり、(例は悪いが)「成人病予備軍にもかかわらずメタボな生活習慣を続けてしまう」心理が働くこともあるかもしれない。

ともかく、こうしてせっかくの機器は使われないままであった。

だが、笑笑NET×Aでは、こうした「腰痛予防」という職員目線に加え、ご利用者の目線から見える事実に着目した。

つまり、少ない支持点(介護者の手・腕など)でもって、力づくで持ち上げられる時には、どれだけ暖かい笑顔と言葉かけを伴っていても、ご利用者の不安感や恐怖心は非常に大きく、緊張を生み、下手をしたら拘縮の一要因になっているかもしれないという事実であった。

当たり前である。2人がかりで「いっせーのーで」と高々と持ち上げられると、我々であっても不安感を感じずにはおれないものであり、やはり緊張から力が入る。

つまり、「腰痛予防」といった職員を守るための機器の利用は、同時に「ケアの質」というご利用者の健康と生活を守るためにも必要なものとして認識することが出発点となった。

さらに言えば、福祉介護という仕事には「重労働」といったネガティブなイメージが伴うことも少なくない。このイメージを変革することで、明日の福祉や介護を担う新しい人材の創出にもつながりうるのではないかとも考えた。

議論を重ねている笑笑NET×A会議風景

こうして、

職員の観点「腰痛の予防」

ご利用者の観点「ケアの質の向上」

福祉業界の観点「職場イメージの変革」

の3つを大きな柱として、ノーリフティングケアを推進することが決められた。

関係者インタビュー

第2回 笠原大輔さん(アビリティーズ・ケアネット株式会社)インタビュー

笑笑NET×A

【第三章】 課題

とはいえ、これら3つの柱も従前より言われてきたことでもある。

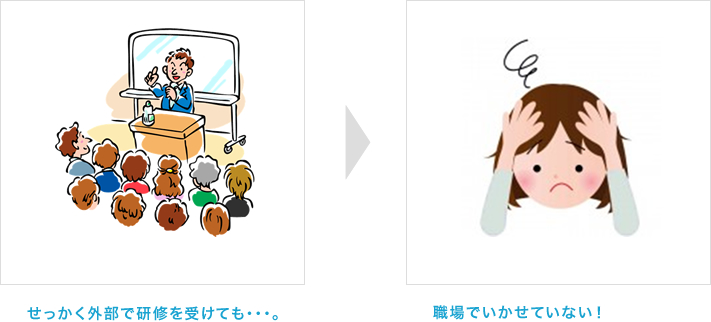

問題はこのノーリフティングケアの職場定着である。

実は、ノーリフティングケアにあたる内容の外部研修はこれまでにも時折開催されており、参加したことのある職員もそれなりにはいたのである。そして、研修参加者はその方法論に大いに触発されて帰ってきているのである。では、しかし、なぜ職場で広がらないのか?少なくとも三篠会の職場で広がっていないのはなぜなのか?

そこで、笑笑NET×Aでは、ある仮説をたてることとした。

まず想像してほしい。有益な情報を持ち帰った1~2名の職員が、所属する職場において情報提供し、他の職員から「良い内容でしたね」という反応があったとしよう。では、その職場で、明日から(今日から)その有益な情報が実践されるのだろうか。

答えは「それだけでは十分ではない」である。もちろん、チャレンジングな職員が引っ張る職場であれば波及していくこともあるし,小さな職場であれば比較的簡単に浸透することもある。

が、人間(全ての生き物)はそれまでの自分のやり方を変えることを無意識のうちに恐れるものである。

これは、従来の経験や実績が豊富であるほど顕著なのかもしれない。そしてそのこと自体は、重要な自己防衛本能であり、悪いことでもない。

しかし結果として、「良い情報であることは理解できるので、周囲の人もそうするならトライする」程度の認識にとどまってしまった時、皆が周囲を見渡している間に時間が経過し、徐々にその内容は忘却され、認識も薄れていく・・・・

こうしたパターンにおちいることがあるのが人間と組織であり、ノーリフティングケアが職場で広がらない原因である。。。と考えたのである。

もちろん仮説であり、全てにあてはまるわけでもないだろう。

しかし、こうした流れは回避しなければならない。

どうするのか?

そこで、NPO法人リハケアリンクネットワーク代表の香川氏の全面的なご協力を仰ぎながら、こうした組織上の病巣を打ち破る独自のカリキュラムを策定することとした。

舞台は、特別養護老人ホーム鈴が峰。

そしてこれが、明快で時に強引な、怒涛の研修のスタートであった。

関係者インタビュー

第3回 香川寛先生(特定非営利活動法人リハケアリングネットワーク代表理事・ナチュラル・ハートフルネットワーク広島代表)インタビュー

笑笑NET×A

【第四章】 施策

ところで、ノーリフティングケアとは移乗におけるケアに限定されているのであろうか?

答えは「否」である。

むしろ、ご利用者の24時間をケアする中に、移乗を含めたノーリフティングケアがあるととらえるべきである。つまり、「持ち上げない」「抱え上げない」ためのテクニックの習得が目的ではなく、より適切なケアにむけて、ご利用者目線で模索するプロセスにこそ、その本質があると言って良い。

もちろんテクニック論自体も非常に重要であり習得すべき手技である。しかし何のためにそのテクニックが活用されるのかという目的を明確に知っておかなければ、業務時間優先の価値観に掻き消されてしまう恐れもある。もっと言えば、何も考えなくとも、まず目的が頭に浮かぶくらいでなければならない。つまりノーリフティングケアとは、価値観の浸透こそが最大の目的なのである。

こうした目的に基づき策定された独自カリキュラムのポイントをいくつか見てみよう。

【2週間に1回の全10回シリーズ】

「意識が変わって、行動が変わる」

この真理に対して、実践的には「行動が変わるから、意識が変わる」という真理もあると考えた。

逆説的だが、第三者のかかわりによって意識に変革を起こすためには、意識ではなく行動にアプローチした方が、少なくともより目に見える取り組みとなりやすいのではないかと考えた。

そして、行動を習慣化するためには、「一定程度の長い時間」の「繰り返し」が必要であり、2~3日の集中研修1回で伝えるのではなく、あえて内容を分割し、一定程度(6ヶ月)の時間をかけたシリーズ研修とし、毎回、前回の復習から入ることで、習慣へと昇華させることを考えた。

【施設職員全員参加】

少数の引っ張る職員と、多数の引っ張られる職員・・・・この構図だと、新しい価値観を導入する際に、既存の価値観に塗り被されてしまう恐れがある。そこで全員参加とした。非常勤職員も例外ではない。当然、家庭の事情のある者もいる。もちろんシフト勤務である。そこで研修受講にあたっては2チーム編成とし、全員が同じ内容を受けることとした。これにより、新しい取組みの価値を認める者の方が職場の趨勢を占める・・・という状態を作りだせると考えた。

つまり、2週間に1回、全10回、2チームによる研修を合計すると、5ヶ月全20回の研修カリキュラムを通じて、全員が参加するという、参加者にも講師にも企画者にも大きな負担がかかる内容となった。

【個別実践研修の同時並行実施】

先にも記載したように、ノーリフティングケアの本質は手技の習得ではない。日々ご利用者目線で改善を積み重ねる習慣とその価値観の確立である。

ということは、10回シリーズ全てを受講しなければ実践できないものでなく、できるところからでも実践していくべきである。もっと言えば、研修がまだ継続していく最中でも実践に結び付けねば、リアルな検証もできないし、そもそもモチベーションを維持するのも難しいと考えた。

そこで、先の全20回に加え、研修途中からさらに7回の個別実践研修を追加した。これは、講師の香川氏をまじえて、実際のご利用者の症例を検討し、適切なケア方針のコンセンサスをとっていくものである。1回6時間(4名のご利用者)という、長時間の研修であった。

個別実践研修の写真

【ノーリフティングケア推進委員の指名~7人の侍~】

そうは言っても2週間に1回の研修である(2チームあるので毎週研修は開催)。

その合間に莫大な時間の通常業務がある。ここで習慣化されていなければ意味がない。

そこで、推進委員を決め、研修の復習や普段のケアのあり方のチェック、個別実践研修の準備などを担うこととした。施設の介護職員をはじめ、理学療法士、作業療法士も加わり、7名の職員が初代メンバーとして選ばれた。これが後に「7人の侍」と呼ばれたメンバーであった。 (現在では「ノーリフト侍」と呼ばれるようになった。)

【その他】

細かなポイントはその他にもある。

- 必要な備品の購入やレンタルは躊躇しない。

- 施設長は毎回全て参加する。

- 研修参加翌日以降のできるだけ早い段階での、ふりかえりを含めた「手技練習」を行う。

- 全国ノーリフティング推進協会の主催するノーリフティングケアコーディネーター認定研修にも参加する。

これまでも、施設での研修は行われてきた。しかし、ここまで組織変革を狙いとした研修は初めてであり、その意味でも、時間をかけてジックリと・・・

と考えるのが普通かもしれないが、笑笑NET×Aではそうは考えなかった。

むしろ、早期に良い結果が出なければ、研修の負担に対してまだまだ懐疑的な職員のモチベーションは保てないとし、可能な限り短期集中で経営資源を投下することにした。

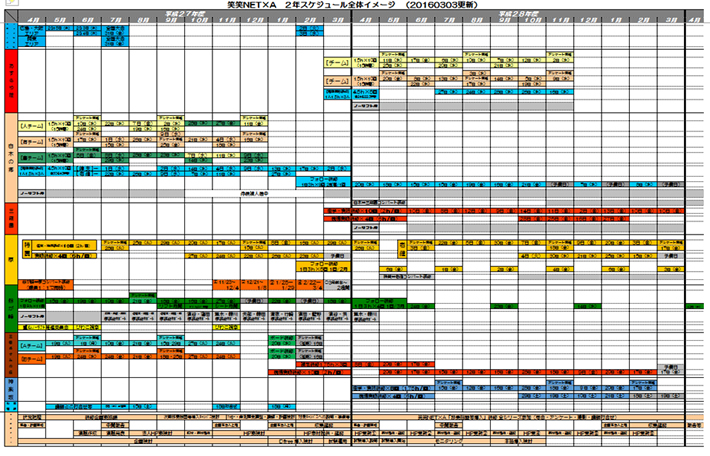

【全研修日程】

オレンジ・・・鈴チーム、ミドリ・・・峰チーム、青・・・合同、赤・・・個別実践研修研修(合同)

| № | 研修名 | 日程 |

|---|---|---|

| 1 | 三篠会(笑笑NET×A)研修 第1回 | 9月24日(水) |

| 2 | 三篠会(笑笑NET×A)研修 第1回 | 10月 1日(水) |

| 3 | 三篠会(笑笑NET×A)研修 第2回 | 10月 8日(水) |

| 4 | 三篠会(笑笑NET×A)研修 第2回 | 10月15日(水) |

| 5 | 三篠会(笑笑NET×A)研修 第3回 | 10月22日(水) |

| 7 | ノーリフティングケアコーディネーター認定研修 第1回ベーシックコース | 10月29日(水) |

| 8 | 三篠会(笑笑NET×A)研修 第3回 | 11月 5日(水) |

| 9 | 三篠会(笑笑NET×A)研修 第4回 | 11月12日(水) |

| 10 | 三篠会(笑笑NET×A)研修 第4回 | 11月19日(水) |

| 11 | ノーリフティングケアコーディネーター認定研修 第2回ベーシックコース | 11月26日(水) |

| 12 | 三篠会(笑笑NET×A)研修 第5回 | 12月 3日(水) |

| 13 | 三篠会(笑笑NET×A)研修 第5回 | 12月10日(水) |

| 14 | ノーリフティングケアコーディネーター認定研修 第3回ベーシックコース | 12月17日(水) |

| 15 | 三篠会(笑笑NET×A)研修 第6回 | 12月24日(水) |

| 16 | 三篠会(笑笑NET×A)研修 第6回 | 1月 7日(水) |

| 17 | 三篠会(笑笑NET×A)研修 第7回 | 1月14日(水) |

| 18 | ノーリフティングケアコーディネーター認定研修 第4回アドバンスコース | 1月21日(水) |

| 19 | ノーリフティングケアコーディネーター認定研修 第5回アドバンスコース | 1月22日(水) |

| 20 | 個別実践研修(フォロー研修)第1回 | 1月27日(火) |

| 21 | 三篠会(笑笑NET×A)研修 第7回 | 1月28日(水) |

| 22 | 個別実践研修(フォロー研修)第2回 | 2月 3日(火) |

| 23 | 三篠会(笑笑NET×A)研修 第8回 | 2月 4日(水) |

| 24 | 個別実践研修(フォロー研修)第3回 | 2月10日(火) |

| 25 | 個別実践研修(フォロー研修)第4回 | 2月17日(火) |

| 26 | 三篠会(笑笑NET×A)研修 第8回 | 2月18日(水) |

| 27 | 個別実践研修(フォロー研修)第5回 | 2月24日(火) |

| 28 | 三篠会(笑笑NET×A)研修 第9回 | 2月25日(水) |

| 29 | 三篠会(笑笑NET×A)研修 第9回 | 3月 4日(水) |

| 30 | ノーリフティングケアコーディネーター認定研修 第6回アドバンスコース | 3月 9日(月) |

| 31 | ノーリフティングケアコーディネーター認定研修 第7回アドバンスコース | 3月10日(火) |

| 32 | 三篠会(笑笑NET×A)研修 第10回 | 3月18日(水) |

| 33 | 三篠会(笑笑NET×A)研修 第10回 | 3月25日(水) |

ここからが本番である。

関係者インタビュー

笑笑NET×A

【第五章】 兆し

こうして、2014年9月24日、研修がスタートした。

参加者には、期待感を持っている者、半信半疑な者、「良いのは分かっているけど・・・」,「前も同じような研修を受けたけど・・・」と思っている者・・・様々である。

しかし、しょっぱなから、講師の香川氏より、我々がこれまで常識としてきたケアスタイルが次々と否定されていく。

徐々に、参加者の目つきが真剣になっていくのが分かった。

座学研修での実技指導風景

いざ、職員による実技練習風景

しかし一方で、

「良いことであることは分かる。でも時間がない。人手が足りない。」

「機器や備品が増えたが、置き場所がなく、むしろ使い勝手の悪い場所すらある。」

「職員同士の練習ではできる。でも実際にご利用者相手だとうまくいかない。」

といった反応も少なくなかった。

ある程度予想していたこととはいえ、必要なテクニックと機器の効果的な使用方法、そしてそれらがご利用者の生活の質の改善につながることを粘り強く伝えてかなければならない。

そこで、価値観とスキルが伴ってこそ「プロ」であることを強調していきながらも、一方で、講師の香川氏も、現場の率直な想いや葛藤に寄り添いながら、決して一方的にも否定的にもならず、ともに現場で悩む同じ仲間として指導をいただいた。

また、毎回の研修から少し時間がたった(翌日や翌々日)休憩中などちょっとした時間に、研修内容を振り返りながら職員同士で練習する機会も設けるようにした。

さらに、笑笑NET×Aメンバーも毎回研修に参加し、その様子や雰囲気、進行段取りを見ながら、その都度研修内容や準備の作戦を練り直した。

それぞれがそれぞれの立場で、戸惑いながらも、でもその先に何かあることを信じて進んでいった。

こうして研修も7回目を数え、個別実践研修がスタートしたあたりから、変化が起きてきた。

それまで、時間や人手が不足することに伴う疑問や質問が多かったのであるが、徐々にこうした疑問や質問が減り、むしろ、「このご利用者はどうしたら良いか?」「別のご利用者にも新しい取り組みをトライできるのではないか?」といった疑問や質問に変わってきたのである。

まさに、価値観の変化の兆しであった。

もちろん、職員個々の認識には差があるし、手技のレベルにも差はある。しかし確実に変わってきたのである。特に、7人の侍と呼ばれ始めたメンバーを中心に明らかに意識レベルの向上が見られ、中には、それまでの施設ではあまり目立つことのなかった職員がメキメキと頭角を現すこともあった。

ちなみに、手技のレベルが上達しないこと自体は悪いことではない。これはスポーツと一緒で、得手不得手があるものであり、できるに越したことはないが、うまくできない手技を認識しておくことで、そうした場面は、適切に機器を用いたり、チームの中で得意な職員が担える役割分担を整えれば良いだけである。

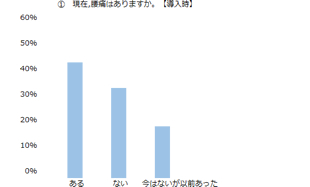

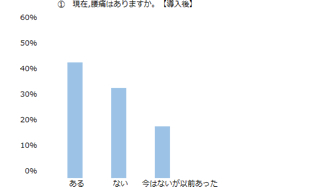

研修の前後で職員を対象に実施したアンケート結果

(1)現在、腰痛はありますか。

|

|

導入することで腰痛が9%改善された。

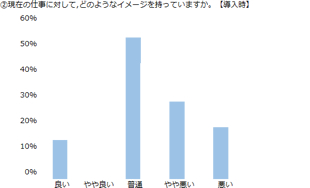

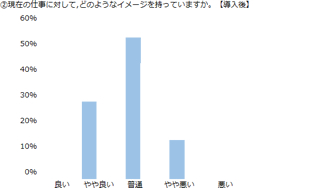

(2)仕事(業務)に対して、総合的にどのようなイメージを持っていますか

|

|

導入したことにより、全体的にイメージが良くなって来た。

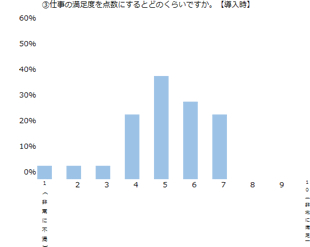

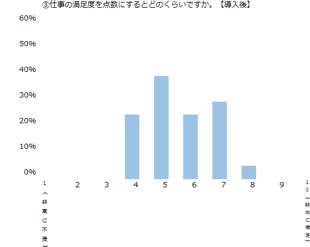

(3)仕事の満足度を点数にすると、どのくらいですか。

|

|

導入したことにより、満足度も高くなった。

研修開始から実に3ヶ月が経過していた。

関係者インタビュー

笑笑NET×A

【第六章】 進化

こうして徐々にではあるが、手応えを感じ始めたところであった。

が、好事魔が多いものである。想定外の出来事が発生してしまった。

2014年10月22日 疥癬(かいせん)発生。

感染症の一種である疥癬が発生した。施設での通常業務にも制約が生じる上に,施設内で使用する「身体と密着する」備品類や消耗品類は,使い捨て対応や熱消毒が必要となる。ノーリフティングケアの実践においても,リフト,シート,ボード,グローブなど多くの備品類の使用に制限がかかってくる。特に,大量に使用していたポジショニングクッションの使用に大きな制約が生じることは,24時間のケアを志向する研修と実践を進める上で大きな痛手であった。

笑笑NET×Aにおいても,当然,研修の一時凍結が検討された。研修が中途半端な段階で中座することで,スタッフのモチベーションの低下が懸念されるが、やむを得ない。。。。当然の対応である。

しかし,鈴が峰のスタッフは違った。

今回の取り組みで最も大きな負担がかかっているだろうスタッフにしてみれば,

今回の疥癬により,「研修どころではない」と言いたくなるはずのところ,

むしろ,何とかしてこの研修や取り組みを継続できないだろうか?

と考えていた。

そして,なんと,疥癬発生期間において,これまでの2チーム体制に加え,さらに疥癬対応メンバーを中心とした臨時チームを設け,3チーム体制とすることを決めた。

これは,参加する職員にもさらに大きな負担となるものである。

しかし,動き始めた大きなうねりは,こうした困難をも飲み込み,3チーム体制の研修期間を乗り切るエネルギーとなっていた。

もちろん、今回の取り組みとは異なる問題として疥癬が発生するという感染症対策の課題は反省すべきである。それでもなお、当時の鈴が峰のスタッフの熱意と努力はおどろかされるものであった。

そしてこれには,講師の香川氏やアビリティーズケアネットの笠原氏の多大なるご尽力があったことも忘れてはならない。

疥癬のため、臨時研修を行った風景

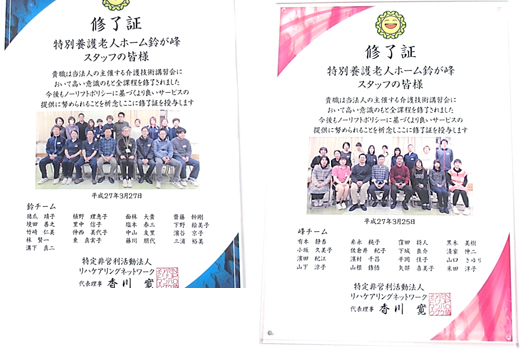

そして,2015年3月25日,ついに研修カリキュラム最終日。

実は、この日にちょっとしたサプライズとして修了式を行うことにした。

参加者自身のこれまでの努力を振り返りながら,「もう前のケアには戻らない。新しい機器と手技,何よりも,ご利用者目線で24時間ケアを考えるという価値観を大事にする」という今の想いを忘れないための,そして、思い出させるきっかけ作りのための企画だった。

表彰式の風景 その(1)

表彰式の風景 その(2)

-

表彰式の風景 その(3)

手渡されたクリスタルのたて

-

今回,研修参加した職員全員にマイグローブ(名前刺繍入り)を渡された。

今も鈴が峰では試行錯誤している。

研修が終了さえすれば,突然すべてが変わり,突然全てができるようになるわけではない。

やはり,まだまだご利用者お一人お一人のケアのあり方に悩むし,

機器の活用や手技についても,習熟度が浅い部分もある。

スタッフ個々で見れば,認識に差があることも事実だし,手技にだって得手・不得手がある。

もちろん,やはり人手不足の面もある。

徐々に自分たち自身で考えるようになったとはいえ,研修終了後も,定期的に香川氏のフォローをいただいている。

組織変革を意識した研修のあり方自体も反省をもって振り返る必要もある。

しかし,それでもこの企画を実施する前と実施した後では,特別養護老人ホーム鈴が峰の現場は間違いなく変わったと言える。

それは,職員の観点「腰痛の予防」

ご利用者の観点「ケアの質」

福祉介護業界の観点「仕事イメージの変革」

その全てが少しでも前向きに変わったということである。

今では,特別養護老人ホーム鈴が峰でのケアのあり方を日々見直すことはもちろん,7人の侍を中心に,法人の他の施設へ指導役として派遣されているスタッフもいる。

まだまだ現場には課題が数多く残るが、こうした「やりがい」を見出せたことが,このプロジェクトの最も大きな成果だったのかもしれない。

今後も、ケアのあり方についてまだまだ突き詰めていき、法人内部だけでなく、業界へ、そして地域へとノーリフティングケアを広げていくことを考えながら、笑笑NET×Aは次の議論へと進み始めた。

関係者インタビュー