見守りロボット『ケアロボ』 導入プロジェクト

平成26年4月23日(水)

それは、地元テレビ局のインタビューから始まった!

これからの新しい介護のあり方について中国放送「ニュース6」の取材を受けた際、

酒井理事長の一言が始まりとなる。

『これからは、介護ロボットなどを使って、「介護の仕事は大変」という介護業界のイメージをもっと変えないと…』

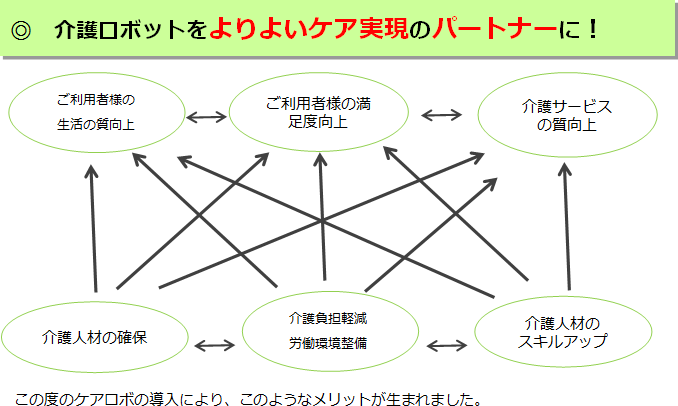

その一言がきっかけとなり、国の事業である、平成26年度「ロボット介護機器開発・導入促進事業」で見守りロボット「ケアロボ」の導入をメーカー・仲介業者より打診もあり、三篠会で参加することになった物語(プロジェクト)です。

ケアロボとは・・・。

親しみやすい犬型のデザインをしたご利用者様の状況をセンサーが感知し、カメラで撮影し、職員へタイムリーに画像を含めたメールで知らせるロボット介護機器です。

まずは、『ケアロボ』導入に向けての施設内の環境整備が始まった!

ケアロボ 20台 を特養・老健に導入するにあたって、

施設全体でWi-Fi(無線LAN)の通信環境を整備、トイレ・廊下など設置箇所のコンセントの増設、パソコン・・・6台 (各フロア1台ずつ使用)、ipod・・・11機(各フロア2機ずつ、1フロアのみ1機)

こちらもただお金を掛けて導入すればいいという訳ではなく、そこに生活されておられるご利用者様、家族様の気持ちも配慮し、働いている職員が全員で取り組みました。

このケアロボ導入には、ただ機械を入れるだけではなく、思わぬ失敗や、そのとき感じた職員の思いをリアルに、ご紹介いたします。

to be continued

第2話

『前回までのあらすじ』

H26.4.26 テレビ出演をした酒井理事長の一言より始まった。これからは、介護ロボットを使い、「介護の仕事は大変」という介護業界のイメージ変えるというプロジェクト『ケアロボ』。前回は、導入に向けての周辺機器の導入をお知らせしました。さて第2話は…。

そもそも、ケアロボってどうやって使うの?編

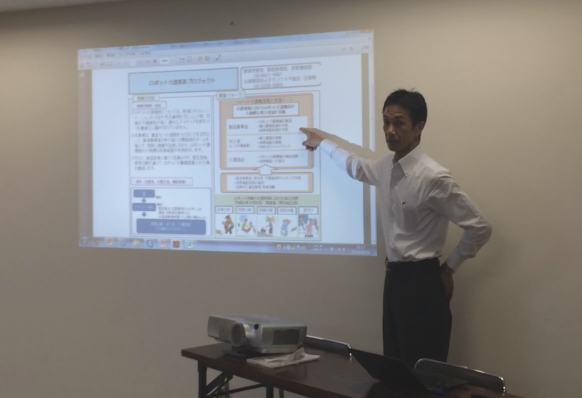

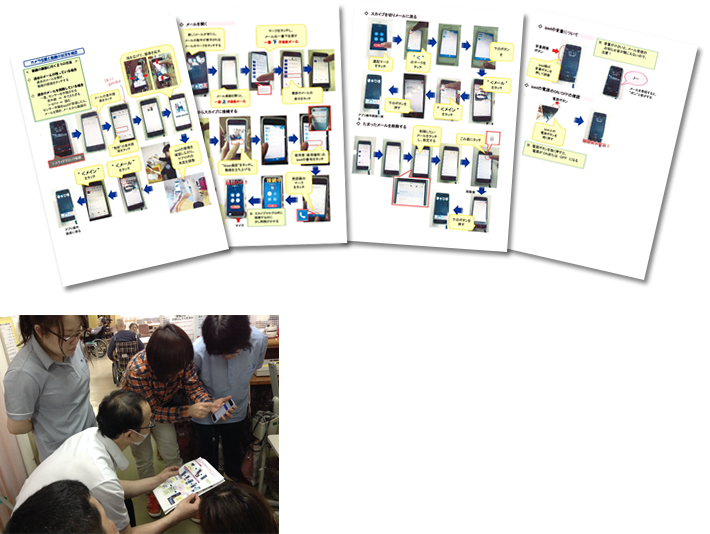

いざ、使用する場合、職員も使ったこともなく、使用方法も分からないため、導入前に、ひうな荘内で事前勉強会を行い、メーカー・仲介業者から、事業の説明や実際のケアロボの使用方法について説明を受けて、職員の周知をして行きました。

しかしそもそも、携帯電話が『ガラケー』で、メールも打てない職員もいます。そこで普段からスマホやタブレットを使っている若い職員の出番です!(この場合、年齢や施設での経験は関係ありません!)

後輩が先輩に、ケアロボの操作では教わった!といつもと違う感覚がその勉強会にはありました。

8月28日

業者より丁寧な説明をして貰うのですが・・・。理解出来ず・・・・。(涙)

結局、後輩が先輩職員を指導。(笑)

スマホの画面操作もままならない状態からのスタートでした。(職員の中にて、指が乾燥しとる けぇ使えんのんじゃぁないんですか?との発言も ・・・!?)

人がしているのを見るのは簡単ですが、いざ自分がするとなると、もう大変!(パニックです。)

そして、勉強会終了後に、各フロアで使用方法について何度も検討しました。

さて『ケアロボ』を いつ・どこで・誰に・どのような目的で使うの?ですが…。

いつ…< 実証期間> 平成26年10月~11月の2か月間…。

※ 実証期間中は、 夜勤帯で使用(夜間20:00 ~ 翌朝9:00頃)

どこで…<場所>特別養護老人ホーム、介護老人保健施設の全部署のフロアです!

誰に…<WHO>この作業が難航しました。(汗)

まずは、フロアの職員全員で、ご利用者様の中で転倒の危険性がある方に優先順位をつけて使用者を選定しました。

また、ケアロボを使用することで、プライバシーが守られないなどのハードルがあるため、ご利用者様・ご家族の皆様に、介護ロボット事業の説明と協力依頼を個人情報の取り扱いとともに実施するように準備を進めていかなければならないわけです。

最後にどのような目的で使うの?…これも分かっているようで案外十分に認識できていなかったりします。もちろんそれではダメです。

それは、ご利用者様の行動が把握でき、早期対応することで転倒予防やケアの見直しに繋げていくために導入をします。

ただ見守り、見守りと言っても、ご利用者様対して、ケアスタッフが1対1で見守りをしている訳ではありません。

特に夜間帯は、ケアスタッフが交代で仮眠時間をとるため、1人で全員を見なければならない時間帯もあります。ここでケアロボが活かされれなければならないのです。

さぁこれで準備はOK!

いざ検証実験開始・・・・と思った矢先、

思わぬところで困難が待ち構えていました。・・・・

その話は次話で

第3話

『前回までのあらすじ』

H26.4.26 テレビ出演をした酒井理事長の一言より始まった。これからは、介護ロボットを使い、「介護の仕事は大変」という介護業界のイメージ変えるというプロジェクト『ケアロボ』。そして、悪戦苦闘しながらも操作方法のレクチャーをすすめ、とうとう設置となるが・・・。さて第3話は・・・。

ついにケアロボ設置!編

いよいよケアロボ設置です。

でもその前に・・・ ご利用者様・ご家族の皆さんに、介護ロボット事業についてとご説明さしあげたうえで、個人情報の取扱いに関する承諾をいただき、設置場所を決定しなければなりません。

そこでリストアップした、ご利用者様の居室。

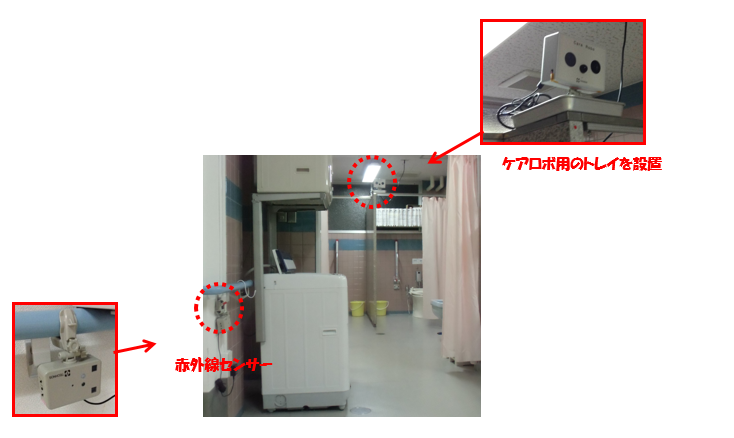

居室

協力の同意の取れたご利用者様・家族の皆さんのお部屋に設置をしました。

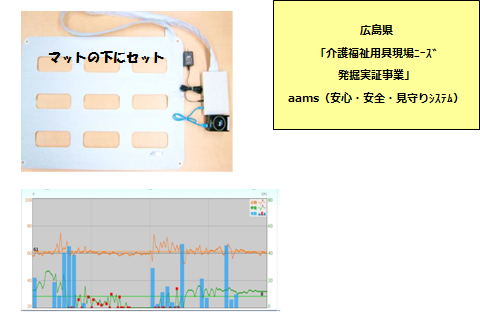

赤外線センサーとマットセンサーを設置。

共同トイレ

トイレには、赤外線センサーを設置しました。

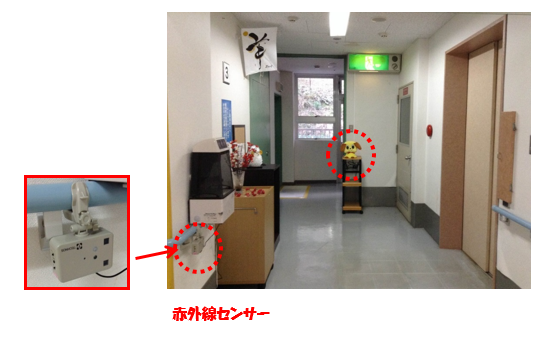

エレベーター前

ご利用者様の動きを捉えやすい位置に赤外線センサーを設置しました。

また、エレベーターに乗ってフロアから離れてしまうご利用者様へ対応出来るように設置しました。

いざスタート!!・・・。

しかし・・・。

『ケアロボからのメールがiPodに来てない!』

『静止画から動画へはどう切り替えるの?』

『使って見たらアラーム、受信音が聞こえない~!』

『iPodやスカイプの操作がよくわからない!』 など あれだけ研修をしても、いざ使ってみると出来ないことばかり。

何でもリハビリチーム(一応、この事業の対応窓口)への相談連絡が鳴り止みません。

夢の中でもケアロボに追われるっ!!と夜中に目を覚ますリハビリスタッフもあらわれはじめ、リハビリ部長は謎の頭痛に襲われます。

そんな中、おそまきながらマニュアルが完成しました。

そのマニュアルを使いながら、チームで連携。

それだけでは足りず、メーカー、仲介業者さんにも連日のように足を運んで頂き、パソコン、iPodの使い方や設定変更のやり方を根気強く親切・丁寧に教えてもらいました。

こうした支援のおかげで除々にではありますが、職員でも携帯用のパソコンで設定もできるようになりリハビリ部長の謎の頭痛も治まっていったのでした。

実践導入での混乱は大変でしたが、こうした困難により、施設(職員)、メーカー、仲介業者とがっちりスクラムを組み、チームとして和を感じることも出来ました。

そして、ケアロボはこのまま活用できると思っていましたが・・・・・。

to be continued

第4話

『前回までのあらすじ』

H26.4.26 テレビ出演をした酒井理事長の一言より始まった。

これからは、介護ロボットを使い、「介護の仕事は大変」という介護業界のイメージ変えるというプロジェクト『ケアロボ』。

そして、とうとう設置となるが、いざ使ってみると出来ないことばかり…。

それでも施設(職員)、メーカー、仲介業者で試行錯誤しながら何とか進め、徐々に順調な稼動をみせ始めたケアロボ。

さて第4話は…。

ケアロボの効果編

ケアロボを設置したことで、離れた場所にいても、ご利用者の行動を目で見て確認でき、必要な時にケアに入ることが可能になりました。(ケアの緊急性・優先度・タイミングを測れるなど)

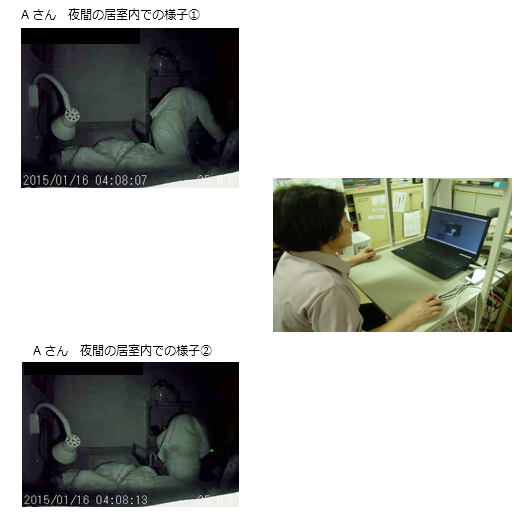

1.動画の活用

職員の気づき:

昼間は自分でトイレに

行けないけど、

夜間は自分で歩いて

行ってるんだ…

効果として、日中と違う夜間の行動が分かるようになった点、タイミングよく排泄ケアに入れるようになった点があります。

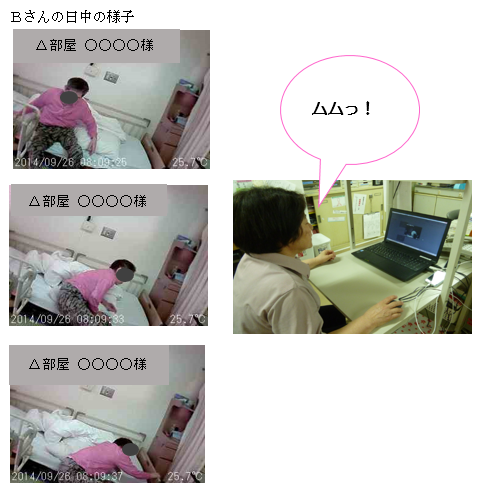

2.静止画の活用

職員の気づき:

今までわからなかった

転倒やベッドからの

ずり落ちの様子が

分かってきた。

これなら対策を

考えられる…。

効果として、今までわからなかった転倒やベッドからのずり落ちの瞬間が目で見てわかるようになった点があります。

3.トイレでの活用

職員の気づき:

Cさんが西トイレに

行きよるね。

パット交換の

必要があるかな。

効果として、職員が確実に見守り等に入れるため、トイレの失敗による着替えが減り、ご利用者が安心して排泄される点があります。

4.エレベーター前の設置による活用

職員の気づき:

Dさんがエレベーター

に行きよるね。

家に帰ろうと

思っているのかな?

効果として、エレベーターを使用しての離設や離フロアを予防する点や、早めの声掛けが可能になった点があります。

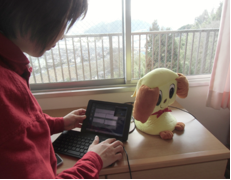

5.家族との情報共有

ご家族にメールやiPodの画像を見て頂き、夜間のご様子を説明することが可能になり、よりご家族の方に施設での生活が説明しやすくなりました。

また、画像を見たご家族から、在宅でのご利用者の動きや生活習慣などの情報が引き出せるようになりました。

定着に伴い、ケアに対して新しい気付きが得られるとともに、ケアロボの改善点も見えてきました。

ケアロボの問題編

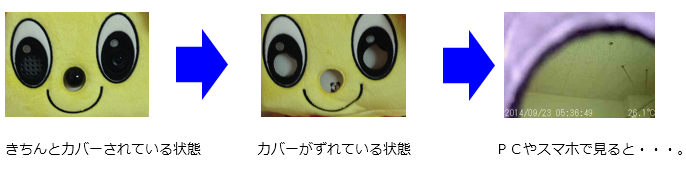

カバーの仕様問題

カバーがカメラに被ってうまく映らない

画面が見えないと全く機能しません!

首の固定力が弱い問題

首の固定が弱いため、ケアロボの首が倒れることもありました。

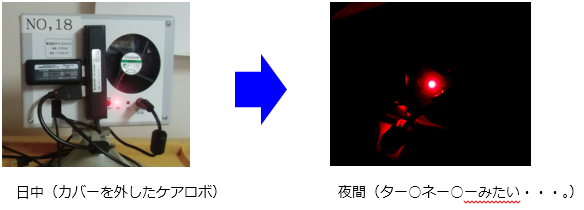

そこでとうとう、犬のカバーをはずすことに…。

夜間暗闇で光る電源ランプ問題

日中はいいのですが、夜間になると、暗闇で電源ランプが光るため、利用者からも「あの赤い光は何?」

「炊飯器の電源がついているんじゃない?」と落ちつかなくなられたり…。

試行錯誤しながら何とか進めて来たケアロボが、ついに次回、最終回!

どうなる!? ケアロボ。そしてケアロボの未来は…。

ケアロボ導入で、ただ機械を入れるだけではなく、思わぬ失敗や、そのとき感じた職員の思いをリアルにご紹介いたします。

to be continued

最終話

『前回までのあらすじ』

H26.4.26 テレビ出演をした酒井理事長の一言より始まった。これからは、介護ロボットを使い、「介護の仕事は大変」という介護業界のイメージを変えるというプロジェクト。その一環としてスタートした「ケアロボ」。導入当初はトラブル続きであったものの、施設内外の協力をいただきながら順調な稼動をみせ始め、徐々に成果も出てきました。そしてケアロボの問題点も浮き彫りに。さて最終話は…。

突然ですが、TV取材を受けました

少しずつではありますが、新しい動きとして、一般の方にも認知されて来つつあるケアロボ。ある日、TV局からの取材依頼が舞い込んで来ました…。

TVのニュース特集

・中国放送 「ニュース6」に続いて、全国放送 「ニュース23」にも『ケアロボ』を取り上げたいと取材に来られました。

その後、広島テレビ「イマなま」でも取り上げられました!

テレビを見て頂いた方が、介護ロボットと、その検証にトライする介護現場に関心を持ってくれたら嬉しいですね。

これまでのまとめとして職員にアンケートを行いました。

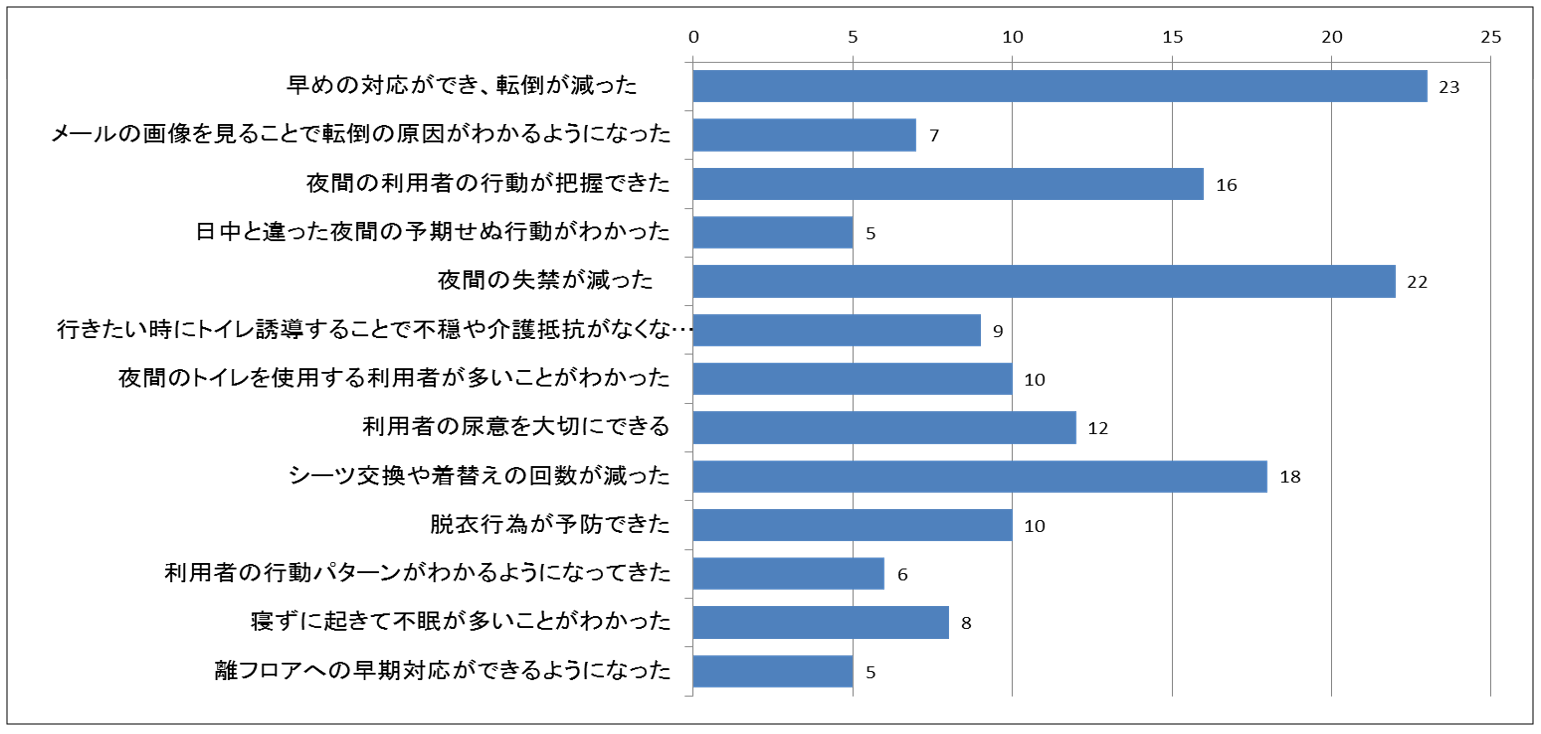

【質問】ケアロボを導入し、どのような効果を感じましたか?(複数回答可)

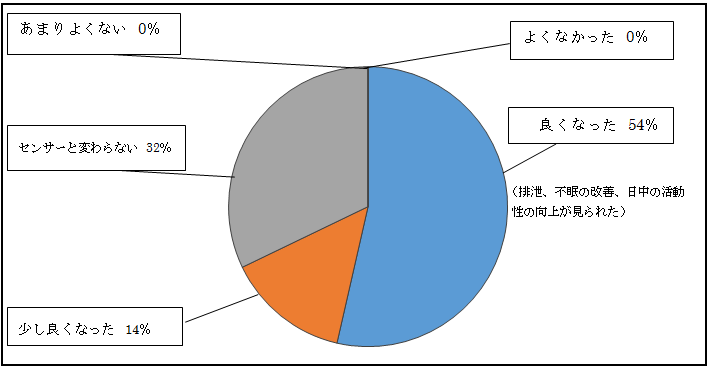

【質問】ケアロボを導入し、利用者の生活の質は変わりましたか?

約7割の職員が、ケアロボによる効果を実感している結果となりました。

理由としては、転倒予防効果があったこと、排泄の失敗やそれに伴うケアが減り、ご利用者様の自立度の向上に繋がっているという意見が多かったようです。中には、日中の活動性の向上に寄与したケースもみられました。

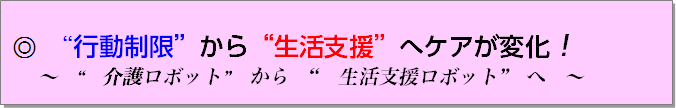

今までは「動かないで!」と行動を抑制することが多かったのかもしれません。ケアロボ導入によりご利用者様の動きたい思いを尊重することができ、行動制限から行動支援にケアを変化させる重要性に改めて気づかされました。それにより、ご利用者様の安心感や職員の介護負担が減り、お互いの心身の負担軽減、「生活の質の向上」に繋がったと考えられます。

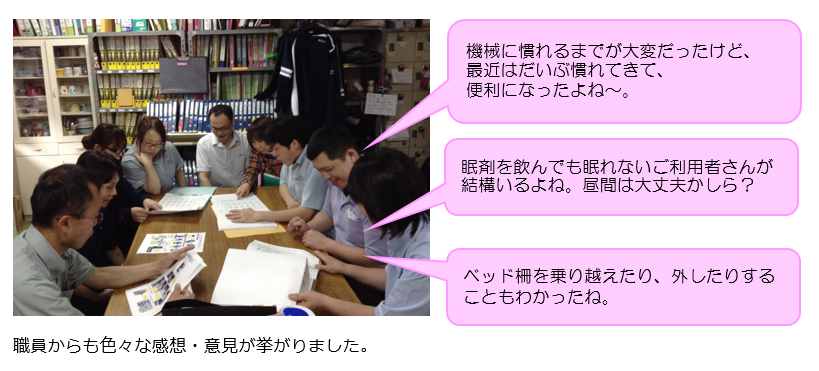

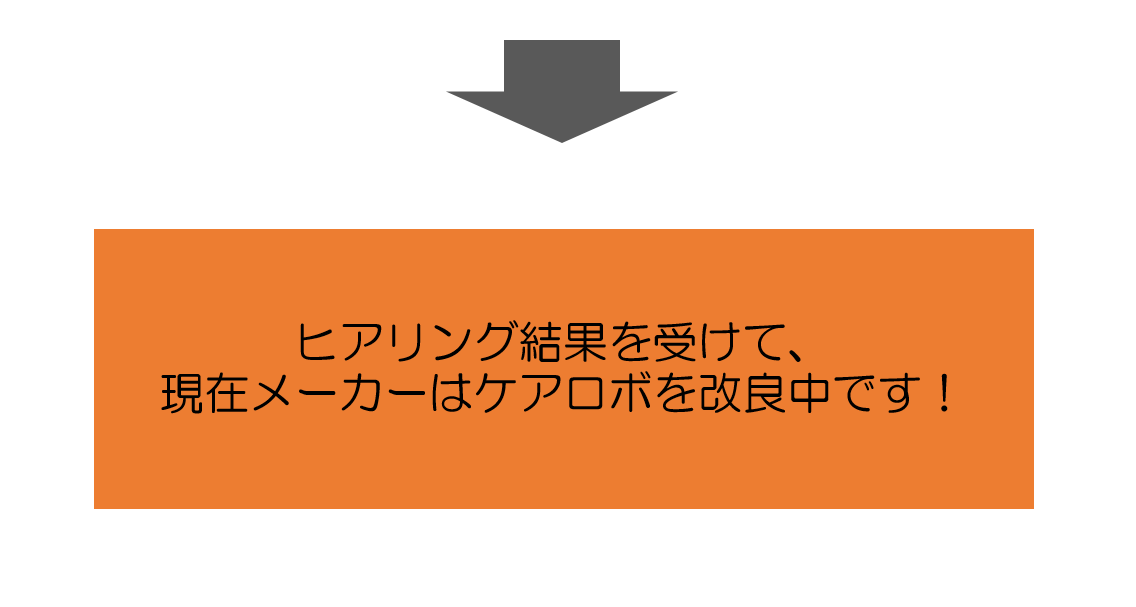

ヒアリング結果をもとに、いざ報告会へ。効果や課題、工夫点等の意見交換をおこない、改めてケアロボの効果を実感しました。

さらに、アンケートでは書面のみですし、報告会は一部の職員に限られているので、全ての詳細な意見を把握することが出来ません。そこで実習期間終了前にも全職員へヒアリングを行い、周知とフィードバックの徹底を図りました。

「ケアロボ」さらなるバージョンアップに向けて!

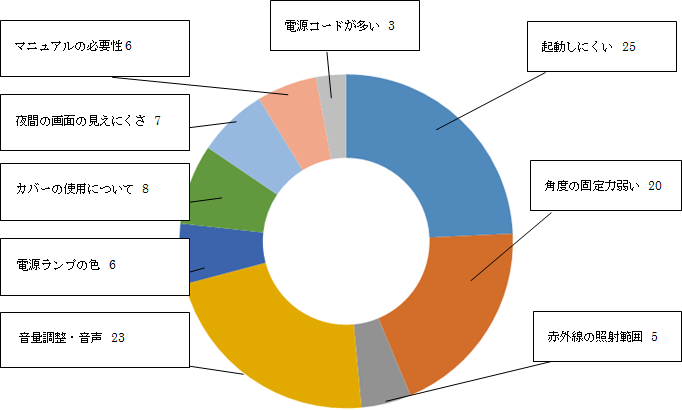

すばらしい効果を実感したケアロボですが、使ったからこそ出てくる『もっとこうだったら・・・』。より良いケアを求めて、まずケアロボで更なる改良点をまとめてみました。

【起動しにくい25件】

・電源を入れても起動しないことがある

・再起動に時間がかかる

【角度の固定力弱い20件】

・固定力が弱く、すぐに角度が変わってしまう

【赤外線の照射範囲5件】

・他の利用者や職員、カーテンや布団の動きに反応する

【音量調整・音声23件】

・同室のご利用者が反応する

・音がうるさい、音量調整が難しい

・通話にハウリングが起こる

・部屋に行ってセンサーを切らないと、ケアロボが何度も反応するので、一時停止機能が欲しい

・どこから声がするのかわからないので、ご利用者がびっくりしてしまうので必要

【電源ランプの色6件】

・赤い色が壁に反射し気になる

【マニュアルの必要性6件】

・iPod・パソコン操作・ケアロボの使い方等に慣れていない

【カバーの使用について8件】

・カメラ部分にカバーがカブって見えにくい

実証のまとめとしてメーカーさんに伝えさせていただいた、ひうな荘からの意見の一部をご紹介します。

メーカーさんへのお願い

○ ケアロボの音量調整の表示があれば分かりやすいのではないか。

○ 毎回同じ声かけだから、もう少しセリフが 何パターンかあった方がよい。

○ 人の動きに反応する人感センサーであれば、誤動作が少ないので改良して欲しい。

○ カバーのデザインが犬以外で、その人の愛着の持てそうなキャラクター(例えば猫など)など

バリエーションが増えるとうれしい。

○ ケアロボは目立ち、かえって利用者の方の注意をひいてしまうので、部屋になじむインテリア風の

置物でもよいのでは? (その場合、通話は不自然?)

○ コール後、部屋に行ってセンサーを切らないと、ケアロボの声かけが続き、

メールが何十通も受信されるので、何回かコールすると(ここは施設側が状況に応じて

設定できる)自動的に電源が切れ、数分後に再起動してくれればうれしい。

○ いつも介助する職員や家族の声で声かけを録音すれば、もっとご利用者さんもわかりやすい。

○ 電源コードが多く、掃除のたびにケアロボが動いてしまうので、コードレスにしてはどうですか?

…等々

ケアロボの活用の幅を広げたいため、気になることがあれば、今でもメーカーに都度、話をしています。

ただ、こうしてケアロボの検証に取り組んでみて気がついたのですが、これから無線通信を利用する複数の介護ロボットが普及し導入した場合、通信環境や通信プロトコルなどがメーカーや製品によって異なると、動作環境の整合性を持たせることが難しくなります。適合する通信環境を、ロボットごとに構築するには大きな費用がかかります。行政や国に、全国レベルでの基準作りに取り組んでいただけたら、介護ロボットの普及は大きく前進するのではないでしょうか。

ケアロボの一般化に向け、色々な問題が山積みです。今後、それぞれの関係機関からの協力が必要であると感じています。

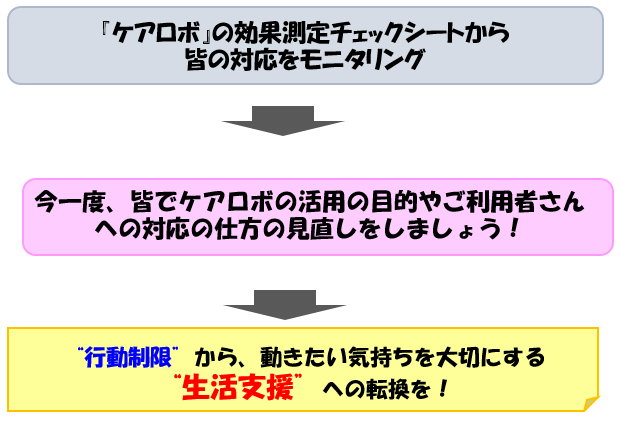

しかし、あらためてひうな荘での対応をみてみると…。

ケアロボを使ってご利用者様への対応が良くなったと思っていた所、夜間の声掛けなどを確認してみると…。

・ケアロボがあっても、ご利用者様に対してきちんと声掛けが出来ていない!

夜間の様子を確認すると、無理に寝てもらうのではなく、この場合は「眠れない時は、サービスステーションに誘導してホットミルクやお茶などを飲んで頂く」という寄り添うケアプランのはずが、現状の声掛けでは、『まだ夜じゃけえ、寝とってくださいね。』などご利用者様の行動を抑制していることに改めて気づかされました。

関係機関に協力をお願いするばかりではダメだ!と改めて気付かされました。ケアロボがいくら良くても、職員とご利用者様の関わり方を変えてはいけない。

きちんと対応することで、このケアロボがさらに活きてくることを…。

ケアロボ導入プロジェクトを通して、得られたこと・学んだこと…

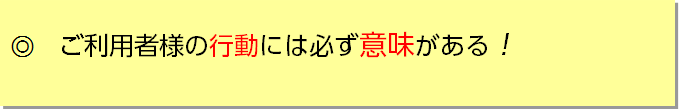

ケアロボを監視・抑制の用具にせず、ご本人の動きたい思いを理解することで、

その人らしい生活や思いを支援する一つの手段として位置付けること。

ケアロボの動画や静止画を通して、危険行為に注目するのではなく行動の原因・背景を考え、「どんな生活がしたいのか」という思いを汲み取り、チームで対応すること。

ひうな荘 見守り介護ロボット導入プロジェクトは終了?! かと思っていたら…

こうして、ひうな荘のロボット導入プロジェクトはまだまだ 続くのでした。

THE END